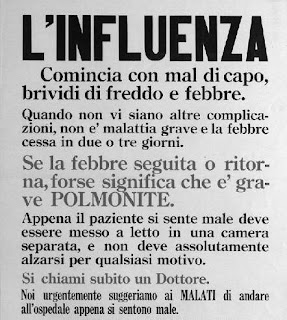

cenone. Tutta una serie di parole che possiamo condensare in una sola espressione: d.p.c.m Natale 2020, ovverosia (superfluo spiegarlo), tutte quelle buone norme che regolamentano i comportamenti da attuare con l'attuale pandemia in corso. D'altronde è ben comprensibile come non sia semplice, soprattutto per le festività natalizie rispettare certe regole. Tali festività significano (anche) unione, aggregazione, affetto, contatto. Purtroppo per quest'anno sono tutte realtà di difficile attuazione, però il mio animo e il mio cuore si risollevarono quando qualche giorno fa lessi questo appello: "Quest'anno- così vi era scritto- mostrerete più amore per vostro padre e vostra madre, per vostro fratello, vostra sorella e il resto della famiglia rimanendo a casa anzichè andandoli a visitare per Natale o tenendo feste o riunioni familiari". Quest'appello non era di un qualsiasi Presidente del Consiglio di turno, nemmeno del virologo di fama mondiale e nemmanco di un qualsivoglia ministro della salute. Sembrerà strano, ma ad onor del vero, non è nemmeno un appello del 2020... Queste parole hanno 102 anni e il 21 dicembre 1918 le scrisse sul quotidiano americano "Ohio State Journal" il Commissario della Sanità locale. Era infatti da poco tempo che una nuova pandemia aveva affetto tutto il mondo. Questa pandemia verrà conosciuta da tutti come influenza "Spagnola", un virus che causò cinquanta milioni di morti circa. Già qualche tempo fa ebbi modo di scrivere della Spagnola, degli effetti che ebbe in Garfagnana, di come fu combattuta e quali accorgimenti presero i sindaci della valle per combatterla (se vuoi leggere quell'articolo clicca di seguito:http://paolomarzi.blogspot.com/2017/11/cent-fa-la-febbre-morte-e-malattia.html). A distanza di qualche anno sono voluto tornare sull'argomento e l'ho voluto affrontare da un altro punto di vista (più che mai attuale) e allora mi sono incuriosito, mi sono informato, ho letto e ricercato e ho tentato di fare un parallelo fra le feste natalazie che stiamo vivendo oggi sotto la minaccia del Covid 19 e il Natale dei nostri nonni garfagnini ai tempi dell' "influenza spagnola". Guardiamo allora come si arrivò a quel tragico Natale 1918. Nell'ottobre di quell'anno l'Italia era stremata, la prima guerra mondiale però ormai era agli sgoccioli, giorni comunque sia difficili quelli. Ma non erano giorni difficili solo per chi era al fronte, erano giorni complicati anche per chi era rimasto a casa e nei paesi. Difatti era già dall'estate appena trascorsa che sulla Penisola si era abbattuta una seconda ondata di un'influenza detta "la spagnola"... e purtroppo stava anche facendo più morti della guerra... Il 4 novembre del medesimo anno la guerra finì, l'Italia usciva da questo conflitto con le ossa rotta, ma vittoriosa. Era anche arrivato il momento che i nostri soldati facessero ritorno alle proprie case. Molte famiglie in Garfagnana poterono così riabbracciare i loro cari partiti per il fronte, un po' alla volta rientrarono anche i prigionieri dai campi di prigionia austriaci, la felicità di tutta la popolazione era alle stelle... Ma il vero dramma stava per cominciare e si scatenerà proprio con il ritorno di quei ragazzi nelle proprie case, difatti furono proprio quei soldati che rientravano nei propri paesi e nelle proprie città il veicolo principale della diffusione del virus in tutto il mondo. Da quel novembre ci fu per tutti la consapevolezza di essere sopravvissuti a un qualcosa di terribile come la guerra, ma un male ancor peggiore si era ormai insinuato in ogni dove. Nella prima ondata di quella primavera, come già accennato, il virus era passato quasi inosservato, il nuovo picco di settembre non poteva però essere ignorato. Quattro milioni e mezzo di contagi e seicentomila morti colpirono la Nazione, proprio in quelle tredici settimane da settembre a quel maledetto Natale. Lo Stato doveva reagire. Il prefetto di Massa su indicazione del governo centrale il 17 ottobre pubblicò un decalogo da affiggere nel Circondario di Castelnuovo Garfagnana e nei suoi mandamenti": "Fare gargarismi con acque disinfettanti (dentifrici a base di acido fenico, acqua ossigenata), non sputare per terra, viaggiare in ferrovia il meno possibile, diffidare dei rimedi cosiddetti preventivi, evitare contatti con persone, non frequentare luoghi dove il pubblico si affolla (osterie, caffè, teatri, chiese). Così facendo si mette in pratica l’unico mezzo veramente efficace contro l’influenza, l’isolamento". In tutta la Garfagnana si diede il via ad una campagna di disinfezione dei luoghi pubblici. L'inizio della scuola (che al tempo cominciava il primo ottobre)venne posticipato a data da destinarsi, venne ridotto l'orario d'apertura dei negozi, con le sole farmacie a beneficiare di un allungamento dei turni. Cinema e teatri vennero chiusi. Il governo decise però di non chiudere le fabbriche, i mille operai della S.M.I di Fornaci di Barga si spostavano da tutta la valle, le occasioni di contagio così si moltiplicavano, la distanza non poteva essere rispettata, gli operai in questo modo si ammalarono, facendo crollare inesorabilmente la produttività. Insomma anche al tempo le regole da rispettare c'erano, eccome. A differenza di oggi però è bene sottolineare che una buona parte della popolazione garfagnina aveva un orizzonte esistenziale molto più ristretto che quello attuale. Per molti, in quel 1918 lo Stato era ancora una realtà astratta, distante, che si presentava soltanto per le tasse e la leva militare, esisteva allora una certa diffidenza, una certa distanza dalla istituzioni ma nonostante tutto anche cent'anni fa ci s'interrogava di come si sarebbero passate le feste in quella situazione eccezionale. I garfagnini però non se ne facevano un cruccio eccessivo, anche perchè le occasioni per i raduni familiari erano molte, non era come oggi che ci si vede solamente(e malvolentieri) per le cosiddette feste comandate, al tempo oltre che alle canoniche feste, i parenti s'incontravano spesso per darsi una mano nei lavori quotidiani, per le donne invece non mancava occasione per incontrarsi nelle aie per infornare il pane, per di più non c'era bisogno di spostarsi tanto, in molti casi diverse generazioni abitavano sotto lo stesso tetto (genitori, figli, nonni, zie zitelle...)e i congiunti (così come è di moda dire) magari abitavano nella casa accanto o poco più in là. Al tempo il Presidente del Consiglio Vittorio Emanuele Orlando non dovette quindi invitare i garfagnini (e gli italiani in genere) a trascorrere un "Natale sobrio" come ha fatto il premier Conte, da noi quelle consumistiche feste non erano ancora arrivate, rimase il dispiacere per la nostra povera gente di non poter partecipare alle messe nel mese dell'avvento così come tradizione voleva, le chiese infatti furono chiuse. Insomma in quel dicembre del 1918 il grande protagonista delle feste in Garfagnana fu la beneficienza, la carità e l'assistenza per gli orfani di guerra e per questi "nuovi" malati, di quel poco che già c'era il buon cuore dei garfagnini decise di donarne un po' al vicino bisognoso, ma naturalmente non furono feste natalizie come le altre, il dispiacere più grosso per quelle famiglie che si riunirono per il pranzo di Natale fu per quelle sedie vuote al tavolo...

mercoledì 30 dicembre 2020

giovedì 24 dicembre 2020

La Garfagnana del treno. L'interminabile ed epica storia della Lucca- Aulla

Sinceramente mi sento un po' in difficoltà a scrivere questo

articolo...Per scrivere di questo argomento mi servirebbero pagine e pagine... Come si fa a condensare una storia durata sessantanove anni in poche righe? Troppe cose accadono in un arco di tempo così lungo. Proverò, comunque sia, a raccontare questa epica ed interminabile storia. Ecco a voi i leggendari fatti che portarono alla costruzione della ferrovia della Garfagnana: la Lucca-Aulla. Nel 2021 ricorreranno i 110 anni di quando il treno raggiunse per la prima volta la Garfagnana. Ho già avuto modo di raccontare e scrivere molto della sua gloriosa nascita, ma ogni tanto trovo giusto ricordare a tutti i miei lettori l'importanza di quest'opera che si può definire in senso assoluto l'opera più importante e fondamentale mai costruita in Garfagnana e nella Valle del Serchio. La storia della Valle si sviluppò parallelamente a quella del treno, un'impresa quella della sua costruzione che ha saputo raccontare oltre un secolo della nostra storia e della vita quotidiana di centinaia di migliaia di persone. L'arrivo della ferrovia segnò in maniera profonda la storia della Garfagnana, dopo la sua prima corsa quel 25 luglio 1911, tutto verrà influenzato e a volte stravolto da quel "mostro di ferro", portatore di progresso economico, sociale e tecnologico, inoltre il suo arrivo in Garfagnana rappresentò per la prima volta la presenza vera dello Stato Italiano nella valle, per una terra che era stata dimenticata da troppo tempo e che da decenni chiedeva attenzione per i propri figli. La Garfagnana non voleva essere dimenticata e ne tanto meno emarginata, con l'arrivo del treno si assistette infatti alla costruzione del futuro di questa zona. E' passato oltre un secolo da quel mondo e comunque sia ancora oggi l'importanza di quella linea non è diminuita: studenti, lavoratori, turisti e anche merci usufruiscono ancora di questo mezzo, che attraversa una valle ricca di scorci inusuali, di vedute improvvise e di apparizioni mozzafiato. Oltre a ciò, sulla Lucca- Aulla sono stati costruiti manufatti importantissimi, si sono adoperati uomini, mezzi, sono accaduti fatti curiosi e singolari. Insomma, oggi voglio narrare la sua straordinaria storia, raccontando fatti ed eventi che forse pochi sanno.

Le prime notizie su una ferrovia in Garfagnana si hanno ben prima dell'Unità d'Italia. Era il lontano 1840 quando da Castelnuovo si alzò una voce che chiedeva al regnante estense di allora, Francesco IV, la concessione di costruire una ferrovia per la Valle del Serchio, in quell'antico progetto non si faceva riferimento all'attuale linea ferroviaria Lucca- Aulla, ma bensì ad una Lucca-Modena, il duca (senza esitazione) non approvò il progetto. Si ritentò con la medesima fortuna nel 1851 per una eventuale Lucca- Reggio Emilia. La situazione cambiò con l'Italia unita. Tutti gli "staterelli" filo austriaci erano caduti e una delle priorità della nuova nazione italiana era la difesa del territorio nazionale in caso di una eventuale guerra. Così fu, che nel 1870 si mise sul tavolo dei nuovi governanti il progetto di costruire una ferrovia che collegasse Parma con La Spezia, quest'opera era considerata di strategica importanza poichè avrebbe creato un passaggio nell'Appennino, mettendo di fatto in comunicazione l'Arsenale Militare di La Spezia con la Pianura Padana. In questo caso sarebbe tornato comodo avere eventuali sbocchi anche verso sud, per approvvigionare l'Arsenale Militare di mezzi e uomini in un eventuale conflitto bellico. L'ideale sarebbe stato creare una ferrovia protetta, quasi invisibile ai nemici, riparata da possibili attacchi dal mare in caso di occupazione nemica. Ecco allora nascere per la prima volta l'idea di una possibile Lucca- Aulla, una ferrovia inespugnabile, riparata da due catene di monti, una ferrovia (come è bene sottolineare) ideata per ragioni puramente militari. Nel 1890 cominciò così l'epopea della Lucca- Aulla. I lavori partirono dalla già esistente stazione di Lucca, dopo due anni furono solamente

Le prime notizie su una ferrovia in Garfagnana si hanno ben prima dell'Unità d'Italia. Era il lontano 1840 quando da Castelnuovo si alzò una voce che chiedeva al regnante estense di allora, Francesco IV, la concessione di costruire una ferrovia per la Valle del Serchio, in quell'antico progetto non si faceva riferimento all'attuale linea ferroviaria Lucca- Aulla, ma bensì ad una Lucca-Modena, il duca (senza esitazione) non approvò il progetto. Si ritentò con la medesima fortuna nel 1851 per una eventuale Lucca- Reggio Emilia. La situazione cambiò con l'Italia unita. Tutti gli "staterelli" filo austriaci erano caduti e una delle priorità della nuova nazione italiana era la difesa del territorio nazionale in caso di una eventuale guerra. Così fu, che nel 1870 si mise sul tavolo dei nuovi governanti il progetto di costruire una ferrovia che collegasse Parma con La Spezia, quest'opera era considerata di strategica importanza poichè avrebbe creato un passaggio nell'Appennino, mettendo di fatto in comunicazione l'Arsenale Militare di La Spezia con la Pianura Padana. In questo caso sarebbe tornato comodo avere eventuali sbocchi anche verso sud, per approvvigionare l'Arsenale Militare di mezzi e uomini in un eventuale conflitto bellico. L'ideale sarebbe stato creare una ferrovia protetta, quasi invisibile ai nemici, riparata da possibili attacchi dal mare in caso di occupazione nemica. Ecco allora nascere per la prima volta l'idea di una possibile Lucca- Aulla, una ferrovia inespugnabile, riparata da due catene di monti, una ferrovia (come è bene sottolineare) ideata per ragioni puramente militari. Nel 1890 cominciò così l'epopea della Lucca- Aulla. I lavori partirono dalla già esistente stazione di Lucca, dopo due anni furono solamente

|

| Stazione di Lucca primi 900 |

|

| Prima |

|

| Dopo |

|

| L'arrivo del treno a Castelnuovo 25 luglio 1911 foto in possesso di Silvio Fioravanti |

|

| La ferrovia del marmo Silvio Fioravanti |

|

| foto Aldo Innocenti |

|

| Ponte della Villeta distrutto |

|

| Il presidente Gronchi il giorno dell'inaugurazione |

Sitografia

- Ferrovia Lucca-Aulla.com

mercoledì 16 dicembre 2020

C'era una volta il pranzo di Natale in Garfagnana...

C'è poco da fare, sfido chiunque a negarlo... Quanto sarà

forzosamente allegro e fastidiosamente trito quel cenone di capodanno? Lenticchie inquinate di coriandoli e stelle filanti, trenini danzanti e chiassosi al ritmo del "Mio amico Charlie Brown", tappi che saltano per un bere smodato e senza freni, sono sinceramente diventati dei rituali obbligati e tediosi. Non vuoi mica mettere quel lungo pranzo natalizio, prolungato nei ritmi antichi di una digestione che non avrà mai fine !? E poi perchè solo pranzo? La cena della vigilia dove la mettiamo? Quella ha dei tempi un po' più accelerati, perchè (di solito) parte tardi e finisce un attimo prima della Messa di mezzanotte, alla quale si arriva frettolosamente e rigorosamente a piedi(se si sta vicini alla chiesa), giusto giusto perchè il freddo della Santa Notte permetta ai "tordelli" ingeriti qualche ora prima di congelarsi nello stomaco.Nonostante ciò, tutto questo sa tanto di tradizione, di familiare, una qualità in più che ha il Natale e che le altre feste non sanno dare. Si, perchè il Natale in Garfagnana vuol dire anche mangiare. Non accusatemi di blasfemia se vi dico che questi luculliani pranzi sono parte integrante della sacra celebrazione, anch'essi scandiscono ritmi e abitudini al pari della liturgia religiosa, per di più rientrano in quella sfera sacra che trova la sua apoteosi negli affetti della Casa, nel gusto di ritrovarsi, nel bicchiere portato in alto per riaffermare nuovamente un affetto, un'amicizia, un legame. Magari senza esagerare e ne tanto meno ostentare... difatti mi viene alla mente il pantagruelico pranzo di Natale del re inglese Giovanni Senzaterra, era il 1210: "... 24 barilotti di vino, 200 teste di maiale, 1000 galline, 100 libbre di cera, 50 libbre di pepe, 2 libbre di zafferano, 100 libbre di mandorle e diecimila anguille salate...". La parsimonia non fu dalla sua nemmeno per il vescovo cattolico Riccardo di Swinfield e nel Natale del 1289 alla faccia della povera gente e della carità cristiana fece servire ai suoi quarantuno commensali tre pasti al giorno, nei giorni del 24, 25 e 26 dicembre che comprendevano due manzi, due vitelli, quattro cervi, quattro maiali, sessanta polli, otto pernici, due oche, pane e formaggio in quantità. Ma in Garfagnana non era così, purtroppo la povertà ci contraddistingueva anche in questo senso qui, rimaneva però il fatto che era proprio per questi giorni che si mangiavano le cose migliori, le cibarie che avevamo conservato e preparato proprio per le feste natalizie, insomma anche il più povero garfagnino per il giorno del Natale qualcosa di speciale avrebbe messo in tavola. Il concetto del pranzo di Natale in Garfagnana trova radici lontanissime. Tutto nacque nel lontano medioevo, in quel periodo storico i grandi teologi e gli intellettuali disquisivano profondamente sul mistero della nascita di Cristo, non certo il garfagnino privo d'istruzione che festeggiavaeventi più concreti e propiziatori come ad esempio la conclusione delle attività agricole. Natale arrivava infatti dopo l'ultimo raccolto dell'anno, nei campi allora non rimaneva un granchè da fare e, se non era necessario mantenere gli animali tutto l'inverno, era allora conveniente macellarli. La festività del Natale si unì così ad un bisogno utile e concreto che aveva il miserabile contadino e difatti con ogni probabilità il concetto di "cenone" di Natale proviene dall'associazione di queste due necessità. Anche i primi regali natalizi di cui si ha notizia rientravano nella sfera mangereccia. Quindi niente sciarpe chilometriche, niente guanti di lana e nemmeno variopinti maglioni con renne di Babbo Natale, si regalava del cibo. Difatti dai registri dell' Annona di Lucca nel 1324 si ordinava ai funzionari statali di distribuire nel giorno di Natale una pagnotta e un piatto di carne ai contadini del castello di Castelnuovo, in più vi era la facoltà di concedersi un giorno di riposo... Ma gli anni e i secoli passano e si arriva ai Natali dei nostri nonni, quelli che anche noi abbiamo vissuto, quelli in cui la mattina di quel santo giorno ci svegliava tardi e giù, ai piani bassi della casa si sentivano i tacchi frettolosi degli ospiti che arrivavano, in cucina c'era già qualcuno che lavorava da ore, il rumore della cappa accesa accompagnava il gorgoglio delle pentole al fuoco, insieme al tic tic dell'accensione del fornello e il chiedere -com'è di sale?-. Tutto questo faceva parte di un mondo magico e fatato e che dire di poi di quei prelibati piatti? La nonna intanto ricordava i suoi pranzi di Natale ancora più lontani: "Mi ricordo che da piccola quando si avvicinava il Natale mia madre incominciava un po' di tempo prima a preparare qualcosa. Comprava lo zucchero e diceva -Questo lo useremo per il vino bollito- Poi preparava qualche bottiglia di liquore comprando gli estratti, poi la tradizionale bottiglia di rum non mancava mai, quella serviva per fare il ponce. Quelli erano tempi duri, non c'era niente, c'era solo miseria, però per Natale non volevamo farci mancare niente. Io e miei fratelli non vedevamo l'ora di mangiare, quella sera la cena era costituita da piatti speciali: polenta e baccalà, cavolo nero e fagioli bianchi. Dopo cena era il momento più bello quando il babbo tirava fuori il torrone e tutti battevamo le mani per la gioia". Dall'altra parte allora subentrava la vecchia zia che non voleva essere da meno della nonna e allora anche lei si lasciava trasportare nei suoi ricordi di lontane cene della vigilia: "Arrivava la sera della vigilia di Natale, eravamo in tanti: i nonni, genitori, fratelli, zii e cugini e ci riunivamo festosi intorno alla tavola per la misera cena. A quel tempo non avevamo disponibilità economiche, e ciononostante in quella sera della vigilia i visi di tutti i familiari segnati dalla sofferenza e dagli stenti, si distendevano in gioiosi sorrisi e allegria, anche se a quel tempo la fame era tanta. In questa occasione la cucina era modesta, ma allo stesso tempo genuina. In quella sera si mangiavano verdure lessate, come cavolfiori e finocchi, poi pastellate e fritte, e per secondo l'immancabile baccalà con patate. Finita la cena la casa si riempiva di persone che abitavano nelle vicinanze, così da far diventare la serata festosa, chiassosa e gioiosa". Diciamo che storicamente parlando gli anni 50 del 1900 furono lo spartiacque fra questi vecchi natali della nonna e quelli dei moderni pranzi di Natale, più opulenti e ricchi; da quegli anni in poi presero piede dei cenoni nel segno del consumismo odierno, anche se ad onor del vero in Garfagnana siamo rimasti sempre legati alle tradizioni, alle ricette casalinghe a quei segreti della cucina che ogni massaia costudisce gelosamente. Cercare quindi un tipico pranzo di Natale garfagnino è difficilissimo, ogni famiglia cercava e cerca di portare in tavola qualcosa di speciale: crostini con fegatini di pollo, tordelli, lasagne, succulenti brodi di cappone come tradizione vuole accompagnati da tortellini fatti in casa, arrosti vari con patate insaporite con salvia e rosmarino, ed infine "dulcis in fundo", com'è proprio il caso di dire, i dolci, a chiudere l'interminabile pranzo: panettoni, pandori, torroni, ricciarelli, tutte leccornie che una volta erano lontane chimere, eventi eccezionalissimi sarebbero stati se fossero stati presenti sulle tavole garfagnine. Di solito, infatti, si preparavano dolci fatti in casa e di questi dolci casalinghi tre fanno parte della tradizione delle feste natalizie della valle. Era per Santa Lucia quando nel rione omonimo di Castelnuovo si preparava (e si prepara ancora) "la Mandolata", un dolce simile al croccante, ma guai a chiamarlo così,fatto con miele di castagno o millefiori e noci. La particolarità di questo dolce sta nella lavorazione del miele che viene prima bollito poi versato su lastre di marmo unte d’olio e lavorato ancora bollente, con le mani, tirato a fargli prendere aria fino a che da molto scuro diventa color oro. Si aggiungono le noci scaldate, si distribuisce su dei fogli di ostie e si taglia. La storia della mandolata è avvolta nel mistero, non ci sono notizie negli archivi comunali. Dalla fine del 1800, ogni anno si fa riferimento alla festa di Santa Lucia come a una tradizionale fiera dei maiali. La mandolata viene menzionata solo nel 1965 ricordando il “profumato dolce a dose di miele mandorle e noci”, il resto è tradizione orale che comunque la fa risalire a molto prima. Pare che in origine fosse fatta dai frati del convento dei Cappuccini e poi che la tradizione sia stata ripresa dai fedeli, variando la ricetta da mandorle e noci alle sole noci che nella valle si trovano in abbondanza. Che dire poi di quegli squisiti biscotti chiamati "befanini", è vero che si preparano il giorno della Befana, ma ormai possiamo dire che sono i biscotti per eccellenza delle feste natalizie, fatti di svariate forme: stelle, alberi di Natale, animali, ingentiliti poi con guarnizioni colorate. Però è a Barga dove trovano la loro glorificazione, li dove la tradizione della festa della Befane ha origine lontanissime, infatti se ne parla già negli Statuti del 1366. Qui, questo biscotto viene lavorato senza lievito e al posto dei "chicchini" colorati viene messo del marzapane. Se si parla di Natale poi, non possono mancare i cialdoni con la panna: friabili, non troppo dolci, croccanti , una ricetta semplice e antica, il loro profumo nell'aria significa festa. Acqua, farina, zucchero, latte e burro, questi i soli e semplici ingredienti. Semplici e genuini, così come sono rimasti i piatti della cucina garfagnina, in barba a tutti quelli che si stanno reinventando cenoni festaioli moderni: happy hour, finger food e buffet vari. Al tempo delle nonne sarebbero state bollate come vere e proprie eresie. In Garfagnana non è pranzo di Natale se non dura almeno sei ore...

Bibliografia

"Stasera venite a vejo Terè. Le veglie della Garfagnana". Gruppo Vegliatori di Gallicano. Banca dell'identità e della memoria

giovedì 10 dicembre 2020

La Cascata del Pendolino: natura, leggenda e scienza

Ode alla cascata: "Di tutto quello che esiste sopra la terra, pietre, edifici, garofani, di tutto quello che vola nell’aria, nubi, uccelli, di tutto quello che esiste sotto la terra, minerali, morti, non esiste niente tanto fuggitivo, niente che canti come una cascata". Tanto è ammaliante il suo fascino che Pablo Neruda dedicò ad essa questi versi sublimi. Ma il suo magnetismo non incantò solo Neruda ma chiunque si fosse trovato di fronte a cotanta bellezza. Le cascate sono spumeggianti, imponenti, la loro bellezza lascia tutti a bocca aperta. Conosciute come "le danzatrici della natura" questi fenomeni naturali ci regalano sensazioni uniche, immerse nel verde più rigoglioso, simboleggiano la forza e l'irrefrenabile lavoro del creato e grazie a Dio queste sublimi bellezze ci sono anche nella Valle del Serchio, difatti qui esiste una fra le più belle cascate della Toscana, che non avrà la grandiosità della cascata delle Marmore e nemmeno la storia di quelle di Iguazu o la maestosità di quelle del Niagara, ma rimane il fatto che anche lei ha il suo degno passato e una magnificenza di cui tener conto. Questa cascata si può visitare risalendo la strada che porta nella Val di Turrite, nel comune di Fabbriche di Vergemoli. A un certo punto, infatti, andando in direzione del paese di Fabbriche di Vallico ci si imbatte nell'antico mulino, ecco, di lì inizia il sentiero che porta ad una delle meraviglie della Garfagnana: la Cascata del Pendolino. E'

|

| foto tratte da riprese di Abramo Rossi per Noi Tv |

|

| foto tratta da Gulliver.it |

|

| foto tratta da canyoning.it |

|

| "il gorilla"foto tratte da riprese di Abramo Rossi per Noi Tv |

Sitografia

- https://www.erboristeriasauro.it/le-tazze-delle-fate-e-la-cascata-del-pendolino-toscana-val-di-serchio-it.html di Daniela Sauro

mercoledì 2 dicembre 2020

L'arte di costruire nel medioevo in Garfagnana

Villaggi, castelli e soprattutto chiese e palazzi. Quelle chiese e quei palazzi signorili che ancora oggi sono lì presenti davanti ai nostri occhi e che hanno attraversato ben mille anni di storia. La Garfagnana e la Valle sono costellate da questi edifici, di chiese e chiesette ne abbiamo in ogni dove. Tutto questa vivacità creativa nella nostra zona cominciò nel lontano medioevo quando il Vescovo di Lucca Frediano nel VI secolo fondò le prime pievi, anche se, ad onor del vero furono i Longobardi i primi a costruire edifici cristiani nell'Alta Valle del Serchio. Ma fu lei, la Grancontessa Matilde di Canossa, dopo l'anno mille a consolidare la presenza delle chiese in Garfagnana. Tutta questa sua smania di costruire si può ritrovare infatti nella leggenda che vuole Matilde chiedere al Papa il permesso di celebrare messa; il Papa gliel'accordò a patto che costruisse cento chiese, la contessa si prodigò, ma alla novantanovesima morì. Comunque sia, bando alle leggende e ai miti bisogna dire che il clima fervido di nuove fondazioni si protrasse fino a tutto il 1200 e a rendere ancora meglio l'idea di tutta questa intensa attività ci pensò nel suo libro "Cronache dell'anno mille" il monaco francese Rodolfo il Glabro, il più famoso cronista d'epoca medievale che così narrò:" Si era già quasi all’anno terzo dopo il Mille quando nel mondo intero, ma specialmente in Italia e nelle Gallie, si ebbe un rinnovamento delle chiese basilicali. Pareva che la terra stessa, come scrollandosi e liberandosi della vecchiaia, si rivestisse tutta in un fulgido manto di chiese". Allora, proprio in quel periodo ecco nascere la chiesa di San Michele a Castiglione, San Jacopo a Gallicano, la Pieve dei Santi Pietro e Paolo a Careggine, la chiesina della Sambuca dedicata a San Pantaleone e tutte le altre ancora, compresi austeri palazzi e edifici vari. Certo però, a pensarci bene queste costruzioni, secolo più secolo meno, hanno mille anni d'età... Quelle pietre sono state testimoni di guerre, catastrofi, lotte, hanno visto morire e nascere centinaia di migliaia di persone, hanno subito terremoti, piogge, giornate afose e calde, eppure sono sempre lì, nel 2020 sono ancora integre, inviolate e...

|

| San Jacopo Gallicano |

|

| Castiglione |

|

| Careggine chiesa dei S.S Pietro Paolo |

|

| La Sambuca (Garfagnanadream) |

Bibliografia

- RestaurArs-Dalla parte dell'arte- La cattedrale e il cantiere medievale: microcosmo della società di Selenia Michele novembre 2015